この記事では、海老芋栽培の全体像を実践的に把握できるよう、京野菜のプロが行っている栽培技術を栽培暦の形で紹介します。(海老芋21)

基本情報

目標収量 :1.5t/10a、1.5kg/株、品質は「秀4L」3個/株以上を目指す

*「こえびちゃん」は上記に付随して増加する

栽植密度 :1000株/a(うね幅:2m、株間:50cm)、作土厚良好ならうね幅1.8mも可

品種 :京都府ブランド農家は「京都えびいも2号」

ブランド出荷:下記の京都こだわり農法を必ず実施する

*有機質資材施用:良質な堆肥 1~5t/10a

*化学肥料低減 :化学肥料由来窒素成分量 45.5kg/10a

*化学農薬低減 :成分使用回数 11回

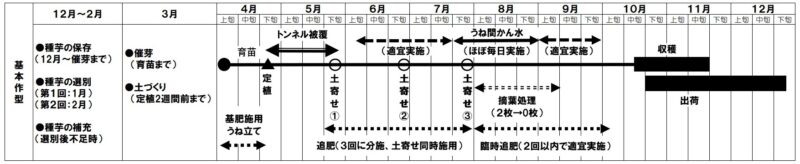

作型 :早期定植により栽培日数180日を確保する(定植4月下旬、収穫10月下旬~)

育苗 :「海老芋育苗マニュアル」の最新版を参照

施肥 :「海老芋施肥基準」の最新版を参照

防除 :「海老芋防除指針」「海老芋基幹防除」の最新版を参照

省力・軽労化:「海老芋省力・軽労化技術」の最新版を参照

経営指標 :「経営指標(海老芋)」の最新版を参照

栽培技術① 催芽をしっかり行い、短期育苗で健苗定植

●種芋 :20~30gの丸型が良い。(10~20g、30~40gも予備として可)

*従来規格のセミは絶対に使用しない。

病害・生理障害を発生させておらず、さらに優良な形質を示す株から採種する。

採種株の、孫・ひ孫芋から選別する。(小さくても子芋は不可)

●貯蔵 :温度6~8℃・湿度70%の環境で貯蔵する。

貯蔵中に種芋を2回取り出し乾燥と選別を行う。

*腐敗等により種芋が不足する場合は、速やかに補填措置を行う。

●育苗 :育苗前に「催芽」を行い、発根させず、芽を1cm以上伸ばす。

育苗床は、温床線等により夜間でも15℃以上を確保する。(水稲育苗機も可)

種芋をポットに植付け、発根するまでかん水せず、発根後は毎日かん水する。

育苗期間は3週間程度とし、老化苗防止のため速やかに定植する。

*育苗開始日は、定植日から逆算して決定する。

発生した「わき芽(種芋の側芽)」は速やかに切除し、ウイルス罹病苗は廃棄する。

前作で疫病が多発した時は、育苗前に種芋を洗浄し種子消毒を行う。

栽培技術② トンネル被覆で活着を促進し、初期生育を旺盛に

●土づくり:定植1か月~2週間前に「良質な堆肥」と「セルカ等有機石灰」を全層施用する。

前作が水田なら「稲わら」を秋期にすき込む。

*この時「石灰窒素」を施用してすき込むと腐熟が促進される。(年内厳守)

●基肥 :①定植2週間前までに「鶏糞」を全層施用する。(土づくりと同時作業も可)

②定植までに「肥効調節型肥料」を筋状に局所施用し「定植溝」を掘る。

「定植溝」の中間に浅めの溝を掘り「通路」とする。

ほ場周囲に「排水溝」を掘り、全ての溝を接続する。

●定植 :「定植溝」に少し土を戻して苗を置き、浅めに植え付けることで活着を促す。

●被覆 :定植後は、不織布で「トンネル被覆」し「第1回土寄せ」まで行う。

●かん水 :梅雨前でも、晴天が続き通路が乾くようなら「うね間かん水」を適宜実施する。

栽培技術③ 適期に適切な管理を行い、収量・秀品率アップ

●追肥 :「施肥基準」を参考に、5月~7月に、3回の分散施用を行う。

*各回の土寄せ時に同時施用し、確実に土壌混和する。

8月以降に肥効が衰えた時は、臨時追肥を行う。

*うね間潅水時に化成肥料を施用する。

●除草 :株近くの除草は、除草器具を積極的に活用し、発生初期の除去を心がける。

通路周辺の雑草は、管理機による中耕で抑え込み、除草剤の使用はひかえる。

生長してしまった雑草は、地上部を刈払い弱体化させる。

●土寄せ :子芋の発生・伸長・肥大を促すため、3回実施する。

第1回は、定植1か月後とする。(時期を厳守)

*親茎の株元を隠すように5cm以上寄せる。

*葉かきは行わない。

第2回は、子茎を3本程度確認したら実施する。(第1回の1か月後が目安)

*子茎が出そろうのを待たず、立ち上がる前に行う。

*親茎近くにこんもりと10cm以上寄せる。

第3回は、7月末までに実施する。(8月には実施しない)

*7月後半には、必ず子茎5本以上立ち上がっているよう良好に生育させる。

*子茎が15cm以上埋まるように寄せる。(親茎には積極的に寄せない)

*子茎の外側にも土寄せを行う。

●病害虫 :害虫対策は最新の「防除指針」を参考に、予防防除中心の「体系防除」を実施する。

「汚斑病」は9月以降の肥切れ時に発生しやすいので肥効低下時は臨時に追肥する。

「コガネムシの幼虫」が発生しやすいほ場では圃場準備時に薬剤で予防防除する。

「ハダニ」「ハスモンヨトウ」の被害は急激に拡大するので初期防除を徹底する。

●摘葉 :土寄せ終了後に、親茎の葉を2段階(2→0枚)で切除し子茎の繁茂を促す。

実施期間は、土寄せ終了後~9月上旬とする。

親茎は切除しない。芽ぞろえも行わない。

●かん水 :梅雨明け~盛夏期は積極的にうね間潅水し、うね間が乾かないようにする。

夕方に実施し、夜間は溜めたままとする。

*朝に水がたまったままなら排水し、昼間は湛水しない。

●健康 :高温期の作業が多くなるので、熱中症対策を怠らない。

*ファン付き作業着を着用する。

*黒球式熱中症指数計を必ず携行する。

*多めの水や補水飲料を必ず携行する。

*塩分補給は飴よりタブレットが良い。

栽培技術④ 細やかな調整作業で、出荷品質を向上

●適期収穫:4月後半~5月上旬定植の場合、定植180日後を適期の目安とする。

*5月中旬以降の定植は肥大停止や休眠により当てはまらない。

収穫期間は収穫適期~11月前半とし、降霜リスクを回避する。

大面積生産者は、収穫機などの機械化により収穫遅れを防止する。

●規格順守:「秀」は特に形状に注意し、見た目で他産地との違いを主張する。

*良好に肩が張っているか。(長との差を明確にする)

*肩の2倍以上の長さがあるか。(丸との差を明確にする)

*平らな面があれば必ずセミとする。(適期土寄せの証明となる)

高単価に見合うよう、芋を美しく処理する。

*茎が適正に処理されているか。(残す長さ、むき方、白い切り口)

*土・ゴミが綺麗に落とされているか。

*縞が綺麗に出ているか。(磨きの励行)

市場での第一印象を高めるため、整い感ある箱詰めを行う。

*箱の中で形がそろっているか。

*曲がる方向を下に向けて詰めているか。(曲がりは見せない)

「こえびちゃん」の形状、処理、袋・箱詰め

*「丸」が選ばれているか。(セミは低評価、従来のセミは禁止)

*袋の中で形がそろっているか。

*縞が綺麗に出ているか。(小さい芋でも磨く、洗浄は低単価の元)

*1段で袋詰めされ、中の空気を抜いているか。(袋は平らに)

*露が浮いていないか。(やむを得ず洗浄してしまったならよく乾燥する)

*箱の記入欄側から見て、袋の字が読めるか。

●規則順守:芋の重さ(階級)が適正に測られているか。

1箱・1袋の重量が適正か。

袋・箱内にゴミが入っていないか。

必要事項が適正に記入されているか。

粘着テープの張り方は適正か。

海老芋の記事をもっと読みたい方はこちら⇒summary article

Kyoto Vegetable Spotlight: Cultivating Ebi-imo (Taro) Professional Grower’s Yearly Cultivation Schedule and Insights

This article presents a comprehensive, hands-on overview of Ebi-imo cultivation, based on the seasonal techniques practiced by professional Kyoto vegetable growers.