*図を修正(2026.01.10)

高うねは✕、平うねが○

3つ目は「うねの高さ」です。京都ブランドで出荷する方にはいまさらですが、最近、うねの形が「夏と冬で逆の圃場」を府内で見かけるようになったので、ここに書くことにしました。

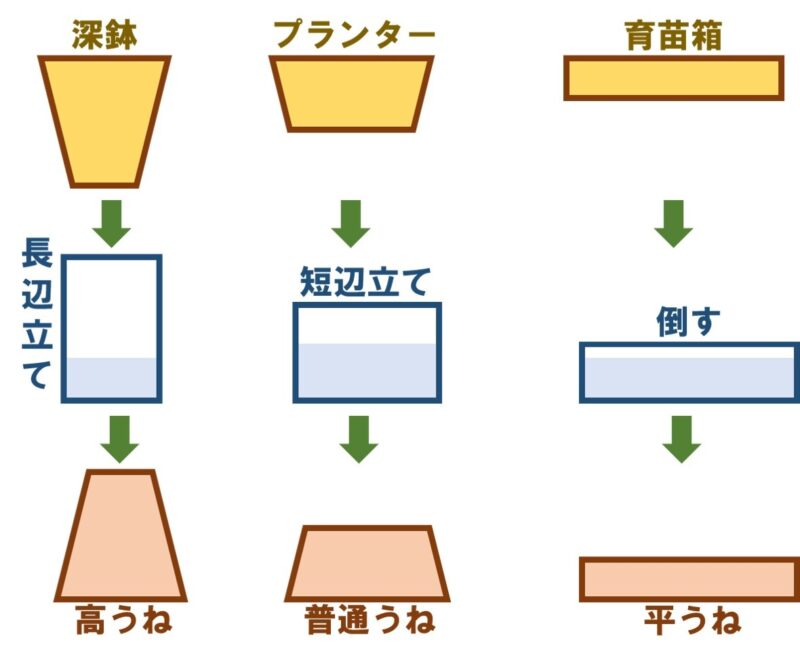

うねの基本形は、大きく3種類に分かれます。それは、うねの高さで分ける「高うね」「普通のうね」「平うね」です。

品目や圃場条件などで使い分けますが、京野菜の一部品目では栽培時期でも区別することになっています。

特に葉菜類では必須の技術で、中でも水菜と九条ねぎは厳格に区別しないと基準収量だけでなく秀品率にも大きく影響が出ます。

その根拠は「うねの形で水分保持量」が大きく違うからです。

園芸教室では「たっぷり水を吸わせた長方形のスポンジが置き方で水分保持量が変わる」という実演をよく行います。

まず、容積の同じ「深鉢」「プランター」「育苗箱」で一番水持ちが良いのはどれでしょうと質問します。

次に、吸水したスポンジを、長辺を立てて置くと深鉢、短辺を立てて置くとプランター、倒して置くと育苗箱、のように見立て少し置いてからスポンジを絞り出てきた水を測ります。

すると出できた水の多さは、倒す>短辺>長辺、となり、これを育苗箱>プランター>深鉢に言い換えます。

次に、それぞれの容器を逆さに置いて、深鉢⇒高うね、プランター⇒普通のうね、育苗箱⇒平うねに見立ててもらい、水持ちの良い順は「平うね>普通のうね>高うね」ですよねと説明します。

つまり、「高うね」は乾きやすく「平うね」は湿りやすい。この性質を利用し、夏と冬で使い分けるのがうね立てのコツなのです。

夏は、乾きやすいので「水分を保ちやすい平うね」とします。うねが低いので、発根した直後から地下水位が近くにあるため、地上部のしおれも軽減できます。

また、地表が渇いても毛細管現象による地下からの水分補給もつながりやすくなります。

冬は、うねが湿り過ぎると気化熱により地温低下につながるため「乾きやすい高うね」とします。地温が下がると根の拡大が著しく抑制され、生育後期の根量が足りなくなり、換気時のしおれ、しおれ防止による過潅水、全層施肥では肥料不足などが発生し品質が低下します。

また、冬に平うねにしてしまうと地表面が湿りすぎ、ひどい時はコケがはえ生育に影響がでます。

「水菜」の記事をもっと読みたい方はこちら⇒summary article

Kyoto Vegetables: How to Grow Mizuna — 4 Causes of Poor Summer Germination

Before Blaming the Variety: Part 2 – Raised Beds

This article explains four key causes of poor germination during summer.

Lately, there’s been growing discussion around the need for “new summer-specific varieties.” However, it’s important to clarify that this demand is primarily aimed at improving the quality of summer harvests—not at solving germination issues.

Skilled farmers are still able to achieve successful germination, even in summer conditions.